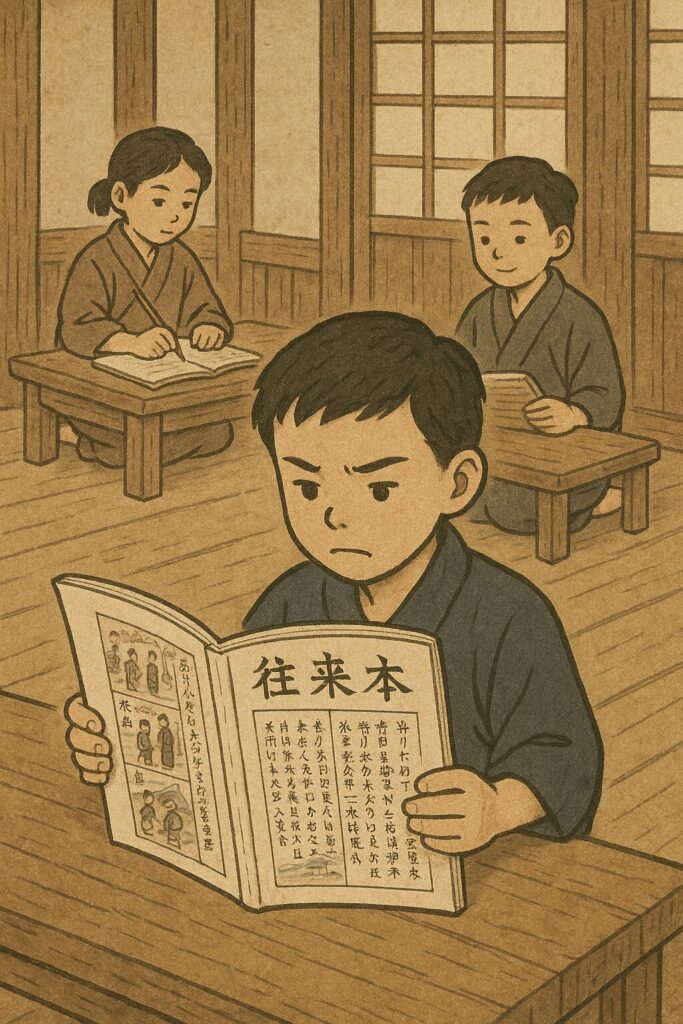

江戸時代、日本の識字率は世界的にも非常に高かったといわれています。その理由のひとつが「寺子屋(てらこや)」の存在です。庶民の子どもたちが無料または安価で読み書きを学べる場であり、近所の長屋の一室やお寺の一角などを利用して開かれていました。

その寺子屋で主に使われていた教材が、「往来本(おうらいぼん)」です。この記事では、「往来本」がどのような本だったのか、またそれが寺子屋教育の中でどのように使われていたのか、そして赤本との違いなどにも触れながら、江戸の庶民教育の実態を具体例を交えてご紹介します。

「往来本」とは何か?

「往来本」は、手紙のやり取りを模した文体で、読み書き・礼儀作法・地理・歴史・道徳などを教える

ための教科書です。「往来」は「行き来する文」、つまり往復書簡のことを指します。

江戸時代の人々にとって、実生活で役立つ表現を学ぶ手段であり、

同時に社会常識や人間関係のマナーなどを身につけるためのガイドでもありました。

江戸時代の「往来本」:その始まりと発展のあゆみ

往来本の始まり(成立)

- 室町時代末期〜江戸時代初期(16世紀後半〜17世紀初頭)

「往来物(往来本)」の原型は、すでに室町時代の末期に登場しています。特に公家や武士の子弟の教育に用いられた「手紙文」の形式で、書簡のやりとりを通じて実用的な言葉遣いや礼儀を学ぶものでした。 - 江戸時代初期(1600年代)に本格化

江戸幕府の成立(1603年)後、平和な時代が続いたことで庶民の教育への関心が高まり、寺子屋が全国に広まりました。その中で、**「往来本」**としての形式が定まり、教科書としての役割を果たすようになります。

時期・変遷

| 時期 | 内容の特徴 | 代表的な往来本 |

|---|---|---|

| 江戸初期(17世紀) | 武家社会向けの内容。儒教的教養や礼儀が重視される。 | 『庭訓往来』『商売往来』など |

| 江戸中期(18世紀) | 寺子屋の普及とともに庶民の子どもにも使われる。読み書き計算の実用性重視。 | 『庭訓往来』『下学集』『百姓往来』など |

| 江戸後期(19世紀) | より多様化し、地方や職業別の往来本が登場。内容も娯楽的要素が加わる。 | 『女訓往来』『職人往来』など |

名前の由来

「往来」とは「行き来すること」「往復すること」を意味し、**手紙のやり取り(書簡文の往復)**の形で書かれていたため「往来物」「往来本」と呼ばれました。往来本と寺子屋での指導方

①「往来本」を用いた読み書きの指導

江戸時代の往来本を通じた「読み書き」の教育方法は、

非常に実践的で、

子どもたちが日常的に使える言葉や文章を学びながら、

自然と読み書きの能力を身につけることができるよう

工夫されていました。

以下のように教えられていました。

1. 平仮名・片仮名の練習

初歩的な「読み書き」の段階では、平仮名や片仮名を覚えることから始まりました。

往来本では、簡単な文章や単語が使用されており、平仮名の形や書き順を覚えやすいように工夫されて

いました。たとえば、次のような簡単な文から始まります。

はるのあさ あかるくなりて にわにでる

(春の朝、明るくなって、庭に出る)

この文は、日常的な動作を表しており、子どもたちは自然に平仮名を覚えていきます。

このように、実際の生活で使われる言葉を用いることで、

文字とその意味を結びつけて学ぶことができました。

2. 基本的な文の構造の学習

往来本には、簡単な文を積み重ねていくことで、文の構造や文章を成り立たせるルールを

学ぶ部分もあります。例えば、以下のような文例が登場します。

たけのこが うまれた

(竹の子が生まれた)

このような単純な文を練習することで、主語と述語、また時制の使い方を学ぶことができました。

3. 手紙の形式

往来本の大きな特徴は、実際の手紙のやり取りを模倣している点です。

手紙は、相手に対してどのように敬意を示し、どのように文を組み立てるかを学ぶ場でもありました。

最初は簡単な挨拶文から始まり、次第に複雑な文章へと発展していきます。

拝啓 春暖の候、御機嫌麗しきこととお慶び申し上げ候。

最初は基本的な挨拶文を覚えることで、書く手順を身につけ、

次第に自分の考えを伝える力を養うことができました。

手紙の形式が基本となり、文の構成や言葉の選び方、相手に配慮した表現を学ぶことができました。

4. 漢字の使用

初級の段階では主に平仮名で構成される文章が使われますが、

上級に進むと漢字を学ぶ段階に入ります。漢字を使った文章も出てきますが、

その前に基本的な書き方や意味を理解し、読みやすいように適切に漢字を使うことが重要でした

。これにより、子どもたちは次第に漢字を習得し、長文を読む力も養われていきます。

5. 繰り返し練習と模写

往来本は、繰り返し練習することで文字を覚える方法を取り入れており、

子どもたちは同じ文章を何度も書いたり、模写したりすることで、文字に慣れ、

書く力を身につけていきました。書くことによって、記憶に定着させるという形です。

このように、往来本を使った読み書きの教育は、日常的な言葉から始まり、

文の構成を学び、手紙形式で敬語や礼儀作法を含めて文章を書けるようになるという

実践的なカリキュラムでした。

②「往来本」を用いた礼儀作法と道徳の指導

内容は非常に多岐にわたっており、挨拶文、贈答の礼、旅先からの便り、

災害見舞いなど日常のあらゆる場面に対応した文例が掲載されています。

また、単なる文例集にとどまらず、手紙の中に織り込まれるかたちで日本各地の

名所、名物、産業などが紹介されることも多く、

「諸国往来」「名所往来」「商売往来」などの名で発行されていました。

さらに、往来本には子どものレベルに合わせた種類が豊富にあり、

初級編では平仮名の読み書きから始まり、

上級編では漢字を交えた長文や儒教的な道徳まで扱われました。

代表的なものに『庭訓往来』や『商売往来』、『諸国往来』などがあります。

③往来書を持ちた地理・歴史の指導

「往来物(おうらいもの)」は江戸時代の寺子屋で使用された教科書のようなもので、

地理や歴史を含めたさまざまな知識を子どもたちに教えるための教材でした。

その中でも「往来書(=往来物)」を使った地理・歴史の学習は、

実用性と道徳を兼ね備えたユニークな教育スタイルでした。

地理の学習(往来物を使って)

使われた往来物の例:

- 『四方之文』(しほうのぶん)

- 『地名往来』

- 『諸国往来』

江戸時代の子どもたちは「旅するように」地理を学んだ

江戸時代の寺子屋では、「往来物(おうらいもの)」と呼ばれる教科書の一種を使って、

読み書きや計算だけでなく、地理の学習も行われていました。

とくに「日本往来」「諸国名産往来」などの教材には、

日本全国の旧国名、主要都市、特産品、名所などが記されており、

子どもたちはこれを音読・筆写・暗誦(あんしょう)して覚えました。

たとえば、「摂津の国には大阪があり、商い盛んなり」

「越後の国は米の産地なり」といった具合に、

地名とその特徴を一組で覚えるのが特徴でした。

これは、単なる暗記ではなく、まるで旅をしているかのように各地を巡る形式で、

日本地理の知識を自然と身につけていく学び方でした。

こうした学習法は、地域への関心や記憶の定着にも効果的で、

現代の教育にも応用できそうな工夫が凝らされていたのです。

歴史の学習(往来物を使って)

使われた往来物の例:

- 『大織冠往来』(たいしょくかんおうらい)→ 蘇我氏や藤原氏など奈良~平安の歴史に触れる内容

- 『武家往来』→ 武士の礼儀作法や家柄、歴史の学びが含まれる

人物から学ぶ江戸時代の歴史教育──現代との違いと

【1】人物の生き方から学ぶ──江戸時代の歴史教育

江戸時代の寺子屋では、歴史の学習も大切にされており、

単なる年号や出来事の暗記ではなく、

有名な人物や事件を通じて道徳教育もあわせて行われていました。

たとえば、「楠木正成は忠臣なり」「源頼朝、関東に幕府を開きて…」といったように、

簡潔な文で人物の行動と評価を結びつけて覚えることで、

史実とともにその人の生き方や徳を学ぶという形式です。

こうした教育では、忠義、礼節、親孝行などの価値観が強調され、

歴史の知識を通じて「どう生きるか」を考えさせる狙いがありま

【2】歴史と道徳が結びついていた時代──現代との違い

これに対して現代の歴史教育では、客観的な事実や複数の視点を重視し、

人物の評価も一面的ではなく、背景や時代状況を理解することに重点が置かれています。

また、道徳教育と歴史教育は分離され、

それぞれ独立した教科として教えられるのが一般的です。

江戸時代のように、歴史と道徳が一体となった教育には、

当時の社会が求める「人としてのあり方」を伝える意図が込められていたといえるでしょう。

知識だけでなく、心の教育を重視していた点は、

現代にとっても学ぶ価値のあるアプローチかもしれません。

江戸時代の「語呂で学ぶ」学習スタイルとは?

江戸時代の寺子屋で使われた教材は、内容が簡潔でリズムがよく、

「語呂」で覚えやすいのが特徴でした。

現代でいえば、教科書・道徳本・地図帳が一体となったような存在で、

読みながら自然に知識や価値観が身につく工夫がされていました。

学習の基本は「読み書き」。

先生の読み聞かせに始まり、書き取り、そして暗記へと進むステップが一般的です

また、講師が一方的に教えるのではなく、生徒同士が教え合う

「相互学習」の形も多く見られました。

このように、江戸の学びは自主性と反復を重んじるスタイルで、

子どもたちは自らの力で着実に力をつけていったのです。

実際の往来本の一節を読む

ここで『庭訓往来』の一節をご紹介します。

一筆申し候。日ごろは御無音にて候あいだ、御案じ申し候。さては京都の様子、いかがに候や。此方は相変わらず、つつがなく候。

現代語に訳すと──

一筆申し上げます。日頃はお便りがないので、心配しておりました。さて、京都の様子はいかがでしょうか。こちらは変わりなく、元気にしております。

このように、手紙の形を通じて敬語や文章の型を学びつつ、地理や時候の表現なども学べるのが往来本の魅力です。

「外国」まで視野を広げた後期の往来本

江戸後期には、世界情勢や外国文化への関心の高まりを反映して、『世界往来』や『異国往来』といった本も登場しました。

たとえば『異国往来』では、南蛮(西洋)の人々について次のように描写されています。

南蛮国は大海の西の彼方にあり、赤き顔、たかき鼻、黄なる髪を持ちたり。男女ともに丈高く、紺青のきぬを着て、かぶりものをいたし、靴をはく。食すには牛の肉を好み、葡萄のしるを飲むとぞ。

現代語訳:

南蛮(西洋)は大海の西の彼方にあり、顔は赤く、鼻が高く、金髪である。男女ともに背が高く、紺色の服を着て帽子をかぶり、靴を履いている。食事には牛肉を好み、ぶどう酒を飲むという。

こうした描写は、長崎・出島を通じて得た断片的な情報に基づいていますが、江戸の庶民にとっては非常に新鮮で興味を引く内容だったに違いありません。

江戸の子どもたちの本棚:往来物・赤本・節句集のちがいと役

江戸時代の子どもたちが使った「往来物」「赤本」「節句集」はいずれも学びや読み物として用いられましたが、それぞれ目的や内容に違いがあります。以下にわかりやすくまとめます:

【往来物(往来書)】― 実用教育書

- 目的:読み書きの訓練と同時に、実用知識(地理・歴史・礼儀など)を学ばせる。

- 特徴:

- 書簡文の形をとり、文通形式で教える。

- 『諸国往来』『大織冠往来』など、教科書的役割。

- 地理・歴史・道徳・身分制度など、幅広い内容。

- 対象:寺子屋の子どもたち(庶民層)

【赤本】― 娯楽的な読み物

- 目的:楽しみながら読む“子ども向けの読み物”。

- 特徴:

- 絵入りで親しみやすい。

- 内容は昔話、武勇伝、怪談など娯楽性重視。

- 量産され、貸本屋などでも人気。

- 名前の由来:「赤い表紙」を使ったことから。

- 対象:広く一般の子どもたち、町人など

【節句集】― 年中行事と風習の学習

- 目的:五節句(1/7・3/3・5/5など)にまつわる習慣や飾り、食べ物などを伝える。

- 特徴:

- 季節ごとの風習や行事を学べる。

- 和歌・俳句・絵も添えられ、教養と娯楽の中間。

- 年中行事を通して自然や季節の感性を育てる。

- 対象:町人の子どもから武家・上流層まで幅広く

まとめると…

| 書物 | 目的 | 主な内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 往来物 | 実用教育 | 地理・歴史・礼儀など | 教科書としての役割 |

| 赤本 | 娯楽 | 昔話・武勇伝など | 絵が多く読みやすい |

| 節句集 | 行事・教養 | 年中行事・和歌など | 季節感と風習の学び |

蔦屋重三郎と往来物──知と娯楽をつなぐ出版の工夫

江戸時代の人気出版人・蔦屋重三郎は、浮世絵や黄表紙だけでなく、

実用性のある書物にも力を注いでいました。

その中でも「往来物(おうらいもの)」と呼ばれる教科書類は、

庶民の教育を支える重要なジャンルです。

蔦屋は、往来物の内容や形式にも創意工夫を加えました。

たとえば、従来の堅苦しい教訓書ではなく、イラストや洒落を交え、

子どもたちが楽しみながら読み進められるように工夫されたものもあります。

地理や道徳、歴史を語呂よく学べる文章とともに、

視覚的にも親しみやすい造本により、学びと娯楽の垣根を低くしたのです。

また、吉原細見や黄表紙などで培った編集力と流行感覚を、

教育分野にも活かした点は注目に値します。

蔦屋重三郎は、往来物を単なる学習書ではなく、

“読んで楽しい本“として普及させ、当時の教育水準の底上げにも貢献しました。

結びに──庶民が育てた「知」の文化

江戸時代の寺子屋は、武士だけでなく町人や農民の子どもたちも広く通うことができる、開かれた学びの場でした。そしてその教育を支えた「往来本」は、庶民の生活に即した内容と、学びやすい構成によって、単なる教科書を超えた価値を持っていました。

文字の読み書きを覚えるだけでなく、礼儀、教養、世界への関心まで育ててくれた往来本は、江戸の「知のインフラ」とも言える存在だったのです。

江戸時代の赤本・青本・黄本についても書いています。

覗いてください。

↓ ↓ ↓

投稿を編集 “江戸時代の赤本・青本・黄本と蔦屋重三郎の関係!” ‹ モミジのボッチ散歩 — WordPress

大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」の公式ホームページは、NHKの番組情報ページです。主演・横浜流星さん、脚本・森下佳子さんといった主要スタッフや番組概要が詳しく紹介されています。

番組情報ページ(公式)

大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」 taito-tsutaju.jp+5tsutaju2025.jp+5instagram.com+5

こちらから最新の放送スケジュール、あらすじ、キャスト紹介、動画クリップといった情報を確認できます。ぜひチェックしてみてください!