NHKの大河「べらぼー」に出てくる赤本・青本・黄本とはどのようなものなの?

江戸時代の出版文化は、庶民の娯楽の中心であり、特に**草双紙(くさぞうし)は、

挿絵と文章が融合した読み物として大人気でした。

その中でも、赤本・青本・黄本の変遷をたどることで、

江戸の読者層の変化と出版文化の発展が見えてきます。

また、この文化の発展に貢献した蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)**は、

江戸時代を代表する出版プロデューサーであり、

彼の存在がなければ江戸の娯楽文化は大きく変わっていたでしょう。

ここでは、より細かい視点から、赤本・青本・黄本の特徴、蔦屋重三郎の役割、彼が育てた作家や画家、幕府との関係などを掘り下げます!

1. 赤本・青本・黄本の詳細と発展の背景

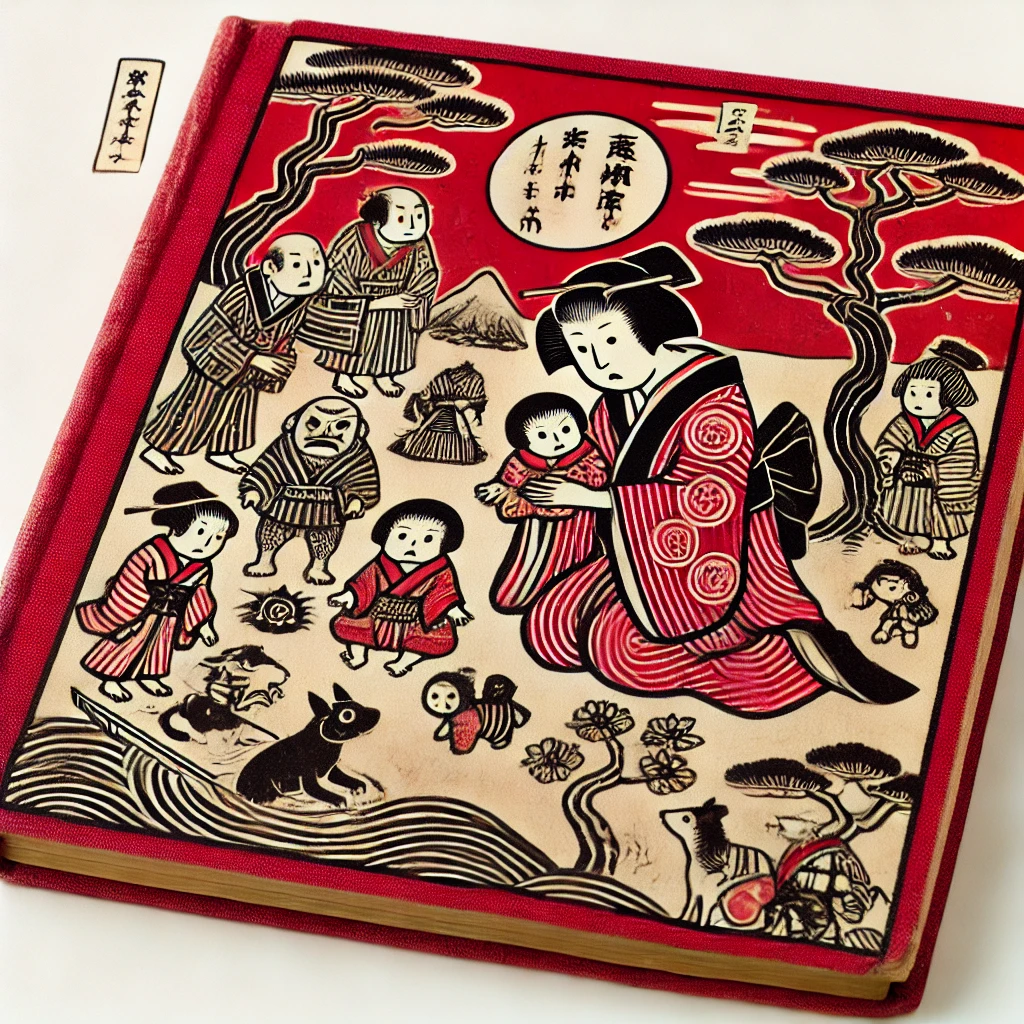

① 赤本(あかほん):江戸の子供向け娯楽本

赤本(あかほん)は、江戸時代に子供向けの娯楽本として広く親しまれていました。

主な読者層は、武家や町人、農民の子供たちで、家庭で親が子供に読み聞かせることも一般的でした。

内容は「桃太郎」や「浦島太郎」などの昔話や民話が中心で、

道徳的な教訓を含むものが多かったため、教育的な役割も果たしていました

成立時期:17世紀末~18世紀前半

(元禄~享保年間、1680~1730年頃)

主な読者層:子供向け(武家・町人・農民の子供まで幅広く)

特徴:

表紙が赤色で統一(染料の関係で赤が使われた)

内容は昔話・説話・民話が中心

(例:『浦島太郎』『桃太郎』『さるかに合戦』など)

道徳的な教訓が含まれる

文字が少なく、絵が主体

(識字率の低い子供でも楽しめる)

版木刷りで大量生産され、安価で広く普及

発展の背景

- 寺子屋(庶民教育機関)の発展により、子供向けの娯楽本の需要が高まる

- 庶民の識字率の向上(江戸時代は世界的に見ても高い識字率を誇った)

- 読本の形で親が子供に読み聞かせる文化が広がる

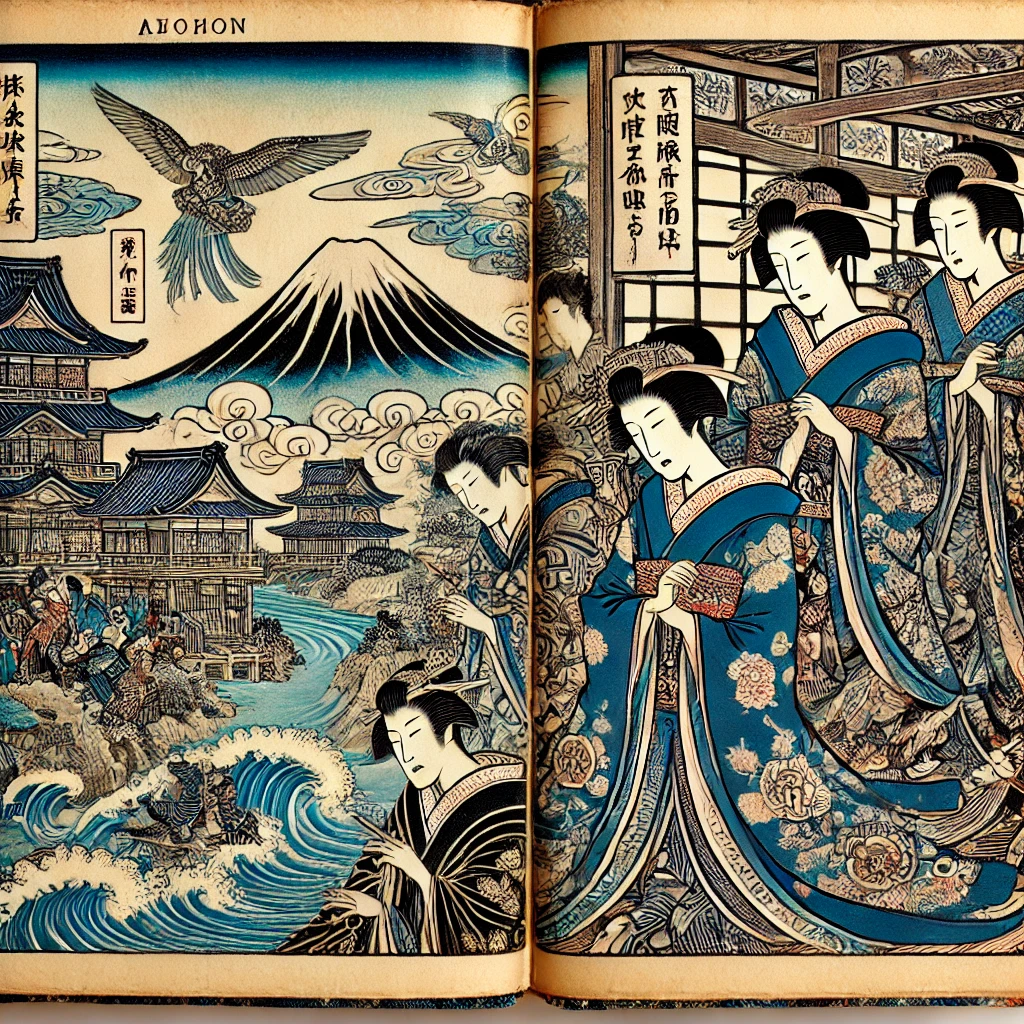

② 青本(あおほん):大人も楽しめる物語の誕生

成立時期:18世紀中期

(享保~宝暦年間、1730~1760年頃)

主な読者層:子供だけでなく、

若い女性や町人・武士も読むようになる

- 特徴:

- 表紙が青色(赤本との差別化のため)

- 物語の内容が多様化

(恋愛・武家物・歌舞伎の影響を受けた物語が増える) - 文章量が増え、ストーリー性が向上

- 挿絵の質も向上し、絵と文がより密接に連携する

- 武家社会や町人文化を反映し、

より大人向けのテーマが増える

発展の背景

- 歌舞伎・浄瑠璃(人形劇)の発展

→ 人気演目を本にして、舞台を見られない人々に提供 - 江戸の町人文化の成熟

→ 読者層が拡大し、大人向けの娯楽が求められるように

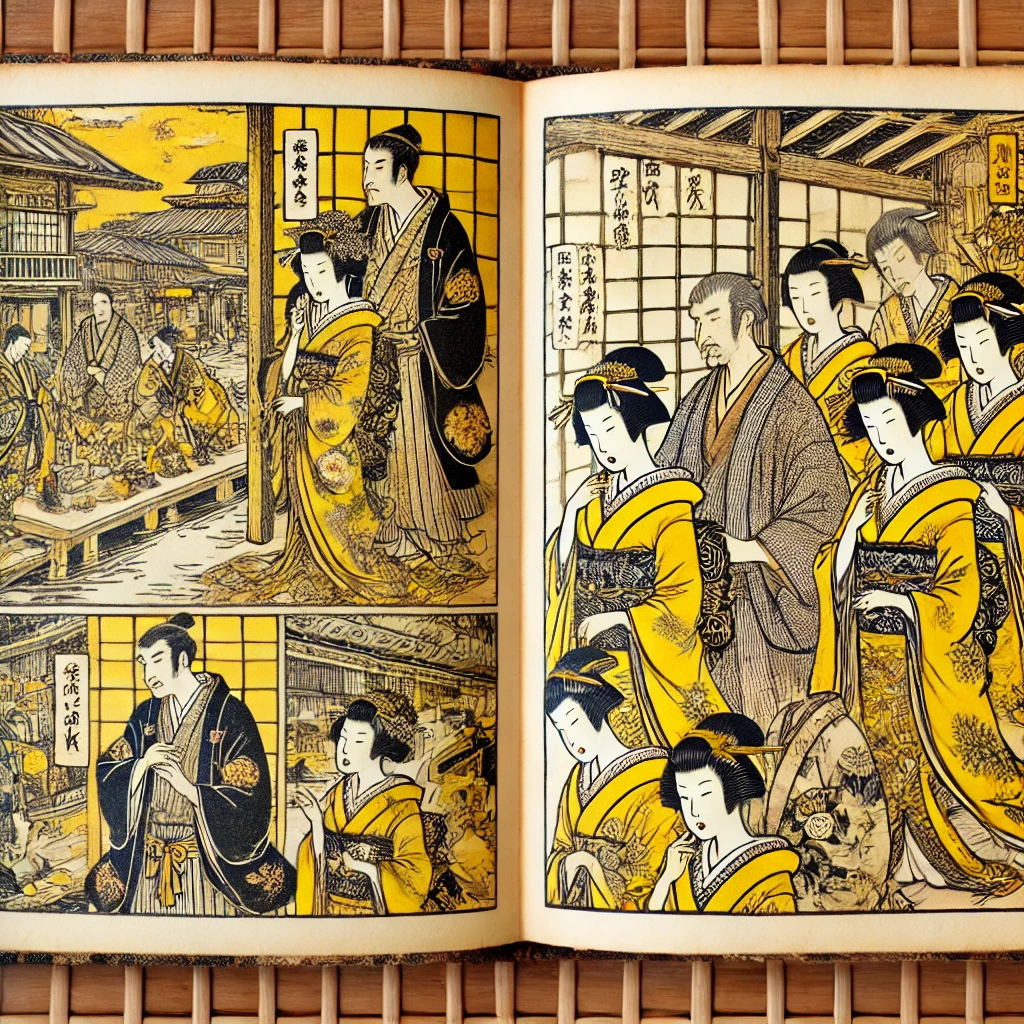

③ 黄本(きほん):より洗練された娯楽本

成立時期:18世紀中期

(享保~宝暦年間、1730~1760年頃)

主な読者層:子供だけでなく、

若い女性や町人・武士も読むようになる

黄本発展の背景

- 江戸の町人文化がさらに成熟

- 風刺やユーモアを求める読者が増加

- 黄本から黄表紙へと進化し、大人の娯楽本として確立

江戸時代の赤本・青本・黄本を見るには

国文学研究資料館(立川)

- ホームページ:https://www.nijl.ac.jp/

2. 黄表紙と蔦屋重三郎の登場

1. 有望な才能を見抜く目|重三郎が育てた作家たち

蔦屋重三郎は、ただの版元ではありませんでした。

彼は当時の文芸や浮世絵に深く精通し、時代の感性を鋭くとらえる審美眼を持っていました

。その眼力で、まだ無名だった作家や絵師たちの中から、

光る才能を見出し、積極的にチャンスを与えていったのです。

代表的なのが、黄表紙作家・恋川春町や山東京伝の発掘です。

たとえば、恋川春町の出世作『金々先生栄花夢』(1775年)は、

町人の生活や風俗を風刺したユーモラスな内容で、当時の読者に大きな衝撃を与えました。

この作品の出版を支えたのが、ほかでもない重三郎でした。

春町に自由な筆を与えたことで、

黄表紙は知識人だけでなく庶民層にも広く親しまれるようになったのです。

また、山東京伝は、黄表紙だけでなく洒落本(しゃれぼん)や読本(よみほん)でも

頭角を現す人気作家となりました。

重三郎は彼に対しても、型にはまらない表現や言葉遊びを活かすことを奨励し、

出版面から全面的にサポートしました。

京伝の代表作『仕懸文庫(しかけばこ)』などは、

江戸の町人文化や流行を巧みに取り入れた作品として知られ、当時の若者の心をつかみました。

編集者としての対話力|蔦屋重三郎が導いた“時流を読む”黄表紙づくり

蔦屋重三郎は、作家に原稿をただ「持ってこさせる」版元ではありませんでした。

新作のたびに作者と直接対話し、江戸の町でいま何が流行し

、人々が何に笑い、何に不満を抱いているか――

こうした“時流”を素材にしたテーマを積極的に提案したと伝わります。

芝居で話題の役者噺、物価の上昇や金回りをめぐる庶民感覚、

身分を超えて見栄を張る町人文化など、

読者が「自分ごと」と感じるネタを巧みに仕込むことで、

黄表紙は読むだけで江戸社会を風刺的に覗き込める娯楽メディアへと成長していきました。

『金々先生栄花夢』に見る編集の眼|世相風刺を笑いに変える

恋川春町の代表作『金々先生栄花夢』(きんきんせんせい えいがのゆめ)は

、まさに重三郎的編集哲学が花開いた1冊と考えられます。

金銭欲と成り上がり願望に浮かれる人物たちを滑稽に描きつつ、

当時の江戸の世相――インフレ気味の物価、見栄を張る町人の消費文化、

知識人ぶる素人学者たち――をからかう風刺が全編に巧妙に織り込まれています。

こうしたテーマ設定は、重三郎が春町との打ち合わせで

「読者が街角で語りたくなる話題」を意識して方向付けた結果だと考えられ、

作品は発売後たちまち話題に。

黄表紙が単なる絵入り読みものを超え、時事風刺のエンタメとして読者層を拡大していった

背景に、蔦屋重三郎の編集的な視点が大きく作用していたことがうかがえます。

2. 絵師とのコラボレーション|黄表紙を彩った重三郎の戦略

2-1. 絵で魅せる黄表紙|重三郎が見抜いた挿絵の力

黄表紙の魅力は、決して物語の内容だけにとどまりません。

そのもう一つの大きな魅力が、ページをめくるたびに現れる美しい挿絵でした。

版元・蔦屋重三郎は、この挿絵の重要性をいち早く理解していた人物です。

彼は、作品の世界観をより立体的に、読者の目に訴える形で表現するために、

当時の人気絵師たちと積極的にコラボレーションを行いました。

とりわけ有名なのが、喜多川歌麿や鳥居清長といった名だたる浮世絵師たちとの協業です

たとえば、歌麿が手がけた黄表紙『恋女房染分手綱』では、

登場人物の仕草や表情、衣装の模様までもが繊細に描かれ、

物語の情緒を鮮やかに伝えています。

文章だけでは伝わりきらない登場人物の魅力や舞台背景を、

挿絵によって視覚的に補完する手法は、

当時の読者にとって非常に新鮮で、夢中にさせる要因となったのです。

2-2. 一流の絵師たちと築いた視覚の世界観

また、鳥居清長による美人画をあしらった作品では、

物語の中に登場する女性たちが実在するかのような生き生きとした姿で描かれ、

読者の想像力をかき立てました。

重三郎の巧みな演出によって、黄表紙は「読む」楽しみに加え、「見る」喜びをも提供する、

総合エンターテインメントのような存在となったのです。

こうした絵師とのコラボレーションは、黄表紙の芸術的価値を高めるだけでなく、

売れ行きにも大きく貢献しました。

重三郎はまさに、「絵」と「文」の融合によって、

江戸の出版文化に革新をもたらした人物だったのです。

- 絵師の選定と指導

- 絵師にも自由な表現をさせつつ、読者の関心を引くような挿絵を意識して制作させました。

- 物語の雰囲気に合った絵師を選び、作品の統一感を保つように指導しました。

3. 紙や印刷技術の選定

蔦谷重三郎は、書物の物理的なクオリティにもこだわりました。

- 上質な和紙の選定

- 黄表紙は大衆向けの娯楽本でしたが、

重三郎は質の良い和紙を使うことで

、保存性と美観を向上させました。

- 黄表紙は大衆向けの娯楽本でしたが、

- 摺りの技術向上

- 挿絵の精細さを保つために、摺師と密接に協力し、

鮮やかな発色と細部の表現にこだわりました。 - 彼の出版する黄表紙は、単なる娯楽本を超えた美しい仕上がりとなり、

人気を博しました。

- 挿絵の精細さを保つために、摺師と密接に協力し、

4.蔦谷重三郎の販売戦略と流通の工夫

出版した黄表紙をより広く流通させるために、重三郎は販売にも積極的に関与しました。

書店「耕書堂」の運営

4-1. 「耕書堂」は本屋以上の存在|江戸の文化発信拠点

蔦屋重三郎が運営していた書店「耕書堂(こうしょどう)」は、

ただ本を並べて売るだけの場所ではありませんでした。

そこは、江戸の文化と流行を発信する“情報拠点”として、多くの人々が集まる特別な空間でした。

例えば、耕書堂では新刊の黄表紙や洒落本、浮世絵などが目立つように配置され、

道行く人の目を引く工夫がされていました。

今で言えば、書店での話題書フェアや目玉コーナーにあたります。

季節や世相に合わせて商品のラインナップを柔軟に変えるスタイルも特徴で、

江戸っ子たちは「耕書堂に行けば、いま面白いものが何かわかる」と信頼を寄せていたのです。

4-2. 作り手と売り手を兼ねる|重三郎のプロデュース力

さらに、重三郎は自ら作家や絵師と打ち合わせを重ね

、耕書堂の店頭で売れる作品を見極めながら出版を進めていました。

つまり、制作と販売を一体化したプロデュース型の運営スタイルだったのです。

たとえば、喜多川歌麿の浮世絵が話題になると、

耕書堂ではそれに合わせた関連書籍や絵本も展開し、

作品を中心に「売れる空気」を生み出していきました。

こうした戦略的な展開により、耕書堂は単なる本屋という枠を超え、

読者・作者・絵師・町の文化人をつなぐ“江戸の最先端メディア空間”として機能していたのです。

貸本屋との巧みな連携|読者層を広げた重三郎の流通戦略

5-1. 庶民に届く仕組みづくり|貸本屋とのネットワーク

蔦屋重三郎は、自身が運営する書店「耕書堂」だけでなく、

江戸各地の貸本屋と連携することで、自社出版物の読者層を大きく広げていきました。

貸本屋とは、料金を払って本を一時的に借りる商売で、

庶民にも手軽に読書を楽しむ手段として人気を博していました。

重三郎はこの仕組みにいち早く注目し、

自社で出版した黄表紙や洒落本、読本などを貸本屋に優先的に流通させました。

たとえば、山東京伝の洒落本『仕懸文庫(しかけばこ)』や、

恋川春町の黄表紙『金々先生栄花夢』などは、書店で購入するにはやや高価な本でしたが、

貸本屋を通じて庶民の手に渡り、口コミによって広く人気を得たといわれています。

5-2. 読者の声を次の企画へ|重三郎のマーケティング感覚

さらに重三郎は、貸本屋とのやりとりの中で、

読者の反応や好まれる傾向を積極的に収集していました。

どの作品が貸し出し頻度が高いか、どのジャンルが繰り返し読まれるかといった情報は、

彼にとって次の企画を立てるうえでの貴重なヒントになりました。

実際、美しい挿絵を多く用いた作品や、風刺やユーモアに富んだ内容が好評であると知ると、

それを取り入れた新作を次々と世に送り出しました。

こうした戦略的な連携により、重三郎の出版物はより多くの人々に届き、

江戸の町全体に文化として根づいていったのです

話題を仕掛ける力|蔦屋重三郎の宣伝戦略

6-1. 話題を仕掛ける編集術|“噂”で売る蔦屋重三郎

蔦屋重三郎は、出版物の質だけでなく、

「どう売るか」「どう話題にするか」にも非常に長けていました。

単に本を出すだけではなく、発売前から注目を集める仕掛けを用いることで、

読者の好奇心を刺激し、町全体に話題を広げていったのです。

たとえば、喜多川歌麿の浮世絵シリーズ『婦女人相十品』では、

描かれた女性たちのモデルが「実在する有名人ではないか」と噂され、

たちまち江戸中の話題になりました。

作品の芸術性に加え、「これは誰なのか?」という憶測が人々の興味を引き、

宣伝効果は抜群でした。

重三郎はこうした“噂を呼ぶ演出”を意識的に仕込み、

読者自身が宣伝役になるような仕掛けを作っていたのです。

6-2. 現代的マーケティングの先駆け|ティザーと口コミの活用

さらに重三郎は、出版前に耕書堂の店頭に一部の絵やセリフだけを掲示して、

「続きは近日発売」と告知するティザー的な手法も用いていました。

この演出によって期待感が高まり、「早く読みたい」という気持ちを自然と生み出していたのです。

加えて、貸本屋や常連客を通じて「面白い新作が出るらしい」と

口コミを広げる戦略も展開しました。

発売日には話題が先行し、多くの読者が店頭に集まるという、

まさに現代のヒット戦略と同様の手法を江戸時代に実現していたのです。

蔦屋重三郎は、内容・流通・宣伝を一体化させて運営する“出版プロデューサー”として、

時代の先を行く存在だったといえるでしょう。

出版統制の波|黄表紙に迫る“言論の締めつけ”

①寛政の改革と出版統制の強化

1787年から始まった「寛政の改革」は、老中・松平定信によって進められた政治改革です。

この改革では、贅沢や風俗の乱れを正すことが重視され、出版物に対する統制も強化されました。

②黄表紙への弾圧とその背景

とりわけ、風刺や洒落を含む娯楽読物である黄表紙(きはだぶみ)は、

庶民に人気がある一方で、幕府からは風紀を乱すものと見なされ、

しばしば取り締まりの対象となりました。

作家や版元が処罰される例もあり、出版活動は大きな制約を受けることになったのです。

規制の網をくぐる知恵——蔦屋重三郎の出版術とは?

江戸時代後期、幕府による出版統制が強まる中で、

蔦屋重三郎は数々の人気作品を世に送り出しました。

その中でも特筆すべきは、**厳しい検閲の目を巧みにかわす彼の“したたかな知恵”**です。

例えば、政治批判や風刺を直接的に描くのではなく、

寓話やパロディとして表現する手法を多用しました。

登場人物の名前や場面設定をずらすことで、

あくまで“空想の物語”であるかのように見せかけ、

読者には真意が伝わり、役人には取り締まりの口実を与えない

という絶妙なバランスを保っていたのです。

また、表紙や題名に工夫を凝らし、

一見すると無害な絵本や娯楽作品に見えるよう演出することもありました。

黄表紙や洒落本といったジャンルを活用し、

庶民の関心を集めながらもギリギリ規制に触れないラインを狙った出版戦略は、

まさに“出版界のプロデューサー”といえるものでした。

弾圧に抗う——それでも表現を止めなかった出版人たち

18世紀後半、幕府による出版統制は一層厳しさを増し、

とくに寛政の改革(1787〜1793年)では、

風俗を乱すとされた黄表紙や洒落本が次々に発禁処分となりました。

人気作家の山東京伝や恋川春町、出版人の蔦屋重三郎も処罰を受けるなど、

江戸の出版界には大きな衝撃が走ります。

しかし、そうした弾圧にも屈せず、

**多くの出版人たちは創意と工夫を凝らしながら筆を止めることはありませんでした。

**表現内容を変化させたり、パロディや風刺を暗喩に包んで表すことで、

読者の知的好奇心と笑いを刺激し続けたのです。検閲に直接触れないよう、

タイトルや登場人物の名前に工夫を加えるなどの“巧妙な編集技術”も生まれました。

幕府の目をかいくぐりながらも、**庶民の声や風俗を記録し、

娯楽と批判精神を同時に伝え続けた出版文化。

**その裏には、時代に逆らってでも「伝えるべきものがある」と

信じた出版人たちの矜持がありました。

黄本の代表作

山東京伝『江戸生艶気樺焼(えどうまれ うわきのかばやき)』

山東京伝の**『江戸生艶気樺焼(えどうまれ うわきのかばやき)』**(1785年)は、

江戸時代の黄表紙(絵入り娯楽本)の代表作の一つで、

当時の町人文化や風俗を風刺的に描いた作品です。

- 物語は、江戸で生まれ育った色男・艶次郎が、

女性たちとの恋愛を通じて放蕩生活を送る様子を描いています。

彼の軽薄な振る舞いがユーモラスに綴られ、

当時の流行や遊里文化、町人の価値観を反映しています。 - 本作は、山東京伝の洒落た文体や喜多川歌麿の挿絵によって、

軽妙かつ粋な作品となりました。

しかし、その風俗描写が幕府の風紀取り締まりに抵触し、

のちに山東京伝は寛政の改革で処罰を受けることになります。

江戸文化の自由奔放な気風を伝える作品として、今も評価されています。

恋川春町『金々先生栄花夢(きんきんせんせい えいがのゆめ)』

恋川春町の**『金々先生栄花夢(きんきんせんせい えいがのゆめ)』**(1775年)は、

江戸時代の黄表紙の代表作であり、風刺と滑稽を交えた作品です。

主人公の金々先生は、金銭欲に取り憑かれた学者で、

夢の中で大金持ちになり贅沢三昧の生活を送ります。

しかし、最終的に目が覚めると何も得ておらず、

虚しさだけが残るという物語です。

当時の拝金主義や世相を批判した内容が幕府の目に留まり、

作者の恋川春町は処罰を受けました。

本作は、黄表紙文学の発展に大きく貢献し、

後の戯作文学にも影響を与えました。

3. 蔦屋重三郎と江戸の出版文化

① 浮世絵の発展

- 喜多川歌麿の美人画を世に広める

- 葛飾北斎の才能を発掘

- 写楽の謎多きデビューを支援

② 幕府の検閲との戦い

寛政の改革と出版統制の強化

18世紀末、老中・松平定信によって進められた**寛政の改革(1787~1793年)では、

財政の立て直しとともに、庶民の生活や風俗に対する厳しい統制が行われました。

特に問題視されたのが、町人文化を背景に人気を集めていた黄表紙(絵入りの風刺読み物)**でした。

幕府はこれらが「風俗を乱す」として、作家や出版人に対する取り締まりを強化していきます。

山東京伝への処罰とその影響

この風俗統制の波を真正面から受けたのが、人気作家山東京伝です。

彼の代表作『仕懸文庫』や『江戸生艶気樺焼』などは、

町人の恋愛模様や風俗を洒落や風刺を交えて描いており、

庶民から高く支持されていました。

しかし1791年、幕府はそれらの作品が風紀を乱すとして京伝に

**手鎖50日の刑(軽い自宅謹慎)**を科しました。

この事件は、江戸の出版文化にとって大きな転機となりました。

蔦屋重三郎の制限と文化への影響

京伝の作品を世に送り出していた名版元蔦屋重三郎もまた、幕府の検閲の対象となります。

彼自身は投獄などの直接的処罰を受けることはありませんでしたが、

出版活動を厳しく制限されるという形で圧力を受けました。

以降は思うような出版ができなくなりますが、

それでも創作や出版の灯を絶やすことはありませんでした。

しかし1797年、重三郎は47歳で病没。

戸の文化を支えた出版人の一人として、その死は大きな損失となりました。

この一連の出来事は、幕府の体制が文化的自由とどのように向き合っていたかを示す

象徴的な事件といえるでしょう。

4. まとめ

① 赤本・青本・黄本の進化

- 赤本(子供向けの昔話)

- 青本(大人も楽しめる物語)

- 黄本→黄表紙(滑稽・風刺が増え、大人向け娯楽本に)

② 蔦屋重三郎の影響

- 黄表紙の黄金期を築いた

- 喜多川歌麿・葛飾北斎・写楽らの浮世絵師を支援

- 江戸の出版文化をリードし、後の時代に大きな影響を与えた

蔦屋重三郎は単なる出版人ではなく、江戸の文化プロデューサーでした。

彼の活動がなければ、江戸の庶民文化はこれほど華やかにはならなかったでしょう。