平賀源内は、江戸時代の革新的な人物。その一方で、物産博覧会の開催や鉱山開発の技術指導にとどまらず、エレキテルの復元を通じて日本の科学技術の普及にも貢献。さらに、文芸活動においては「戯作の開祖」として庶民の心をつかみました。加えて、商業広告の先駆者としても知られ、「土用の丑の日」にウナギを食べる風習を広めた逸話は特に有名です。しかし、晩年には悲劇的な事件を起こし、獄中で命を落としました。

それでもなお、彼の多才さと革新性は後世に大きな影響を与え、

現代においても再評価されています。

平賀源内の幼少期と家系

平賀源内(1728年~1779年)は、

讃岐国寒川郡志度浦(現在の香川県さぬき市志度)で、

白石家の三男として誕生。

父・白石茂左衛門は地方の豪農でした。

また、母・山下氏も名門の出身でした。

家系は信濃源氏の末裔と称される一方で、

異なる諸説も存在します。

家系図によれば、戦国時代に平賀氏は奥州白石に移ったとされています。

その後、伊達氏に仕えました。

そして、四国で帰農し、さらに源内の代になって平賀姓に復帰。

このように、彼の家系にはさまざまな背景があります。

その環境が源内の多才さを育んだとも考えられます。

平賀源内の幼少期から見せた非凡な才能

源内は幼少期から卓越した才能を発揮。

掛け軸に細工を施し「お神酒天神」という作品を制作したこ値は有名なエピソード。

この評判を受け、13歳で藩医のもとで本草学(薬学)を学び始める。

儒学にも精通していきました。

また、俳諧グループに所属。

文芸活動にも熱心に取り組む。

江戸での学問と人脈形成

父の死後、源内は藩の蔵番として働くようになりますが、

より広い知識を得るために宝暦2年(1752年)に長崎へ遊学します。

長崎ではオランダ語、医学、油絵などの西洋文化を学び、

これが彼の生涯にわたる活動に大きな影響を与えることに。

平賀源内ー江戸での学問と人脈形成

江戸の学びと鉱物探求 ─ 平賀源内の挑戦

宝暦6年(1756年)、源内は江戸に下り

、

田村元雄(藍水)に師事して本草学を深く学びます。

同時に、林家に入門して漢学を学び、聖堂で寄宿生活。

その後、二度目の長崎遊学で鉱山採掘や精錬技術を学び

江戸に戻ってから伊豆で鉱床を発見するなど、

鉱物調査にも携る。

知名度の向上と仕官の挫折 ─ 平賀源内の波乱

彼の多岐にわたる活動は、

幕府老中・田沼意次にも知られるようになり、

江戸での知名度を高める。

しかし、藩士としての再登用の話があったものの、

再び辞職し、「仕官お構い」(奉公構)とされ、

他家への仕官が不可能となります。

平賀源内ー物産博覧会の開催と発明

物産博覧会の先駆者 ─ 平賀源内と洋学の探求

源内は、物産博覧会を何度も開催し、

日本全国の物産を紹介。

宝暦12年(1762年)に開催した

「東都薬品会」では、江戸の湯島に多くの人々を集めた。

彼はオランダ博物学にも関心を持ち、

オランダ通詞を通じて洋書を読み、

知識を吸収しました。

日本の科学革命 ─ 平賀源内の発明とエレキテルの復元

また、源内は温度計の一種である「日本創製寒熱昇降器」を

1765年に製作し、気温測定の基礎を築きました。

特に有名な発明は「エレキテル」であり、

静電気を発生させる装置として、

当時の日本人にとって非常に珍しいもの。

エレキテルは長崎で入手した壊れた装置を修理して復元。

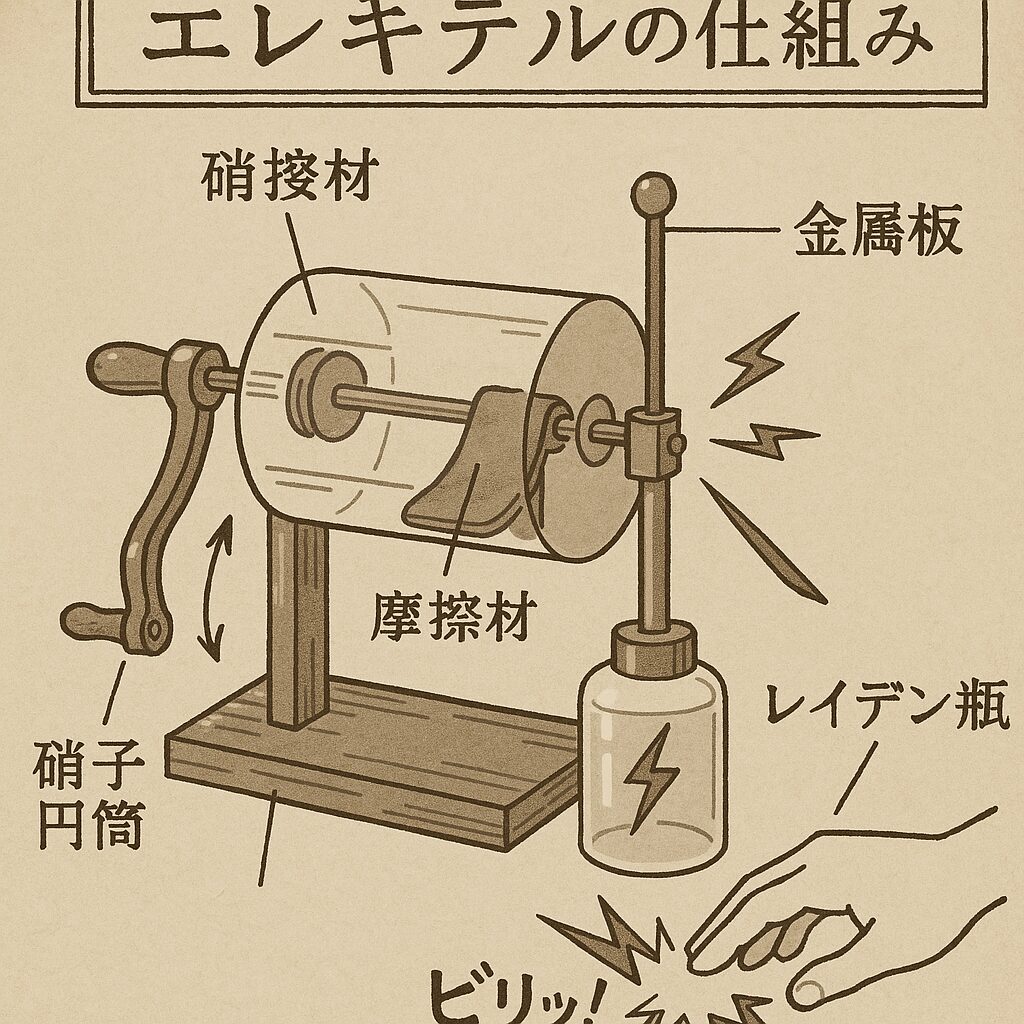

エレキテルの仕組み(静電気発生装置)

基本構造

1. ハンドル付きの回転装置

硝子(ガラス)の円筒を回転させるためのもの。

2.摩擦材

回転するガラスに摩擦を加えて静電気を起こす布や皮。

3.金属板や導線(導体)

発生した静電気を集めてためる部分。

4.レイデン瓶(Leyden jar)

電気を蓄えるための装置。

当時の「電気のバッテリー」のようなもの

電気の起こし方

- ハンドルを回してガラス筒をぐるぐる回転。

- 固定された摩擦布がガラスにこすれて静電気が発生。

- 発生した電気は金属の棒や導線を通ってレイデン瓶にたまる。

- たまった電気に触れると「ビリッ!」とくる。← ここが当時の人にとって大変ショッキング!

平賀源内が作ったエレキテル 実用性というより「知識の普及」に役立った!

1. 電気現象のデモンストレーション

平賀源内はエレキテルを使って、電気が人の体に触れると「ビリッとくる」ことや、火花が出ることなどを見せて、当時の人に電気という未知の力を体験させた。これはいわば「サイエンスショー」の先駆け!

2. 西洋科学への関心を高めた

当時、日本はまだ鎖国中だったけど、オランダを通じてわずかに西洋の知識が入ってきていた(蘭学)。エレキテルはその象徴的存在で、源内が「西洋の技術はすごいぞ!」とアピールしたことが、日本人の科学への関心を高めることにつながった。

3. 医療への応用も一部で試みられた

「電気は体に刺激を与える=健康にいいかも?」ということで、一部ではリウマチや神経痛の治療などに使おうという試みもあった。でもこれは現代的な意味での医学とはかなり違う、民間療法レベルの発想。

🤔 結論

実用品というよりは、

「電気って何? こんなことができるんだ!」

…と人々の好奇心と学びの心を刺激した装置だった!

つまり、未来の科学発展のきっかけの一つになったとも言えるね。

平賀源内鉱山開発の技術指導鉱山開発と地域振興 ─ 平賀源内の秩父での貢献

源内は鉱山開発にも大きく貢献。

明和3年(1766年)には武蔵川越藩の秋元凉朝の依頼を受け

奥秩父の中津川で鉱山開発を行い、

石綿などを発見しました。

さらに秩父では、

炭焼きや荒川の通船工事の指導も行っています。

秋田での技術と芸術の伝授 ─ 平賀源内と小田野直武

安永2年(1773年)、出羽秋田藩の佐竹義敦に招かれ、

鉱山開発の技術指導を。

この際、秋田藩士の小田野直武に西洋画の技法を伝授。

平賀源内の商業の工夫と広告の先駆者

平賀源内が広めたとされる「土用丑の日にウナギを食べる」という逸話は、

江戸時代の知恵者として知られる彼の機転が光るエピソードです。

土用の丑の日誕生秘話 ─ 平賀源内が広めたウナギ文化

当時、夏場はウナギが売れにくい時期。

ウナギの旬は冬。

夏のウナギは脂が少なく、味が落ちるとされていました。

また、当時の蒲焼きは味が濃く

暑い夏には重すぎると感じられていたのです。

そこで、ウナギ屋は平賀源内に相談。

源内は「土用の丑の日」という看板を店の前に

掲げることを提案。

さらに、「精のつくウナギは夏を乗り切るのに最適」

という宣伝文句を授けました。

この看板と宣伝文句が功を奏し、

多くの人々がウナギを買い求めるようになり

ウナギ屋は大繁盛しました。

平賀源内のコピーライターとしての才能:嗽石香の広告

1769年(明和6年)、彼は歯磨き粉「嗽石香(そうせきこう)」の広告チラシを作成し、

江戸時代の広告文化に新たな風を吹き込みました。

平賀源内の嗽石香(歯磨き粉)の広告チラシ

この広告は、商人・恵比寿屋兵助の依頼で作成され、

「引札(ひきふだ)」と呼ばれる形式で書かれていました。

引札とは、当時の広告チラシのことで>

役者の芝居口上のようなユーモアと洒落を交えた文体が特徴。

嗽石香の広告内容は、

商人が歯磨き粉を販売するに至った経緯やその効果について述べられており、

江戸っ子たちの興味を引くもの。

特に、「歯を白くし口中の悪い匂いを取り除く」

といった具体的な効能を誠実に伝えた文体が、多くの人々に支持されました。

江戸時代広告文化への影響

この広告チラシの成功は、他の商人たちにも影響を与えました。

嗽石香の広告を模倣した手法が広まり

江戸時代の広告文化の発展に寄与。

また、源内の機知に富んだ表現は、

後の戯作者たちにも影響を与え、

江戸文化の中で広告という分野が重要な役割を担うきっかけとなりました。

現代に続く平賀源内の精神

アドミュージアム東京を訪れると、江戸時代の広告文化の中に

源内の革新性を見ることができます。

彼の広告スタイルは、現代のマーケティングにも通じる普遍的な価値を持っています。

源内の誠実でわかりやすい表現は、

今も広告制作における重要な指針として学ぶべきものです。

平賀源内の文芸活動と戯作

戯作の開祖・平賀源内の文芸活動

源内は文芸活動にも熱心で、

戯作の開祖とも言われています。

浄瑠璃の台本を多く手がけ、

福内鬼外という筆名で作品を発表しました。

代表作には①『神霊矢口渡』②『源氏大草紙』③『忠臣伊呂波実記』などがあります。

①『神霊矢口渡』ー戯作で、矢口の渡しで起こる霊的な出来事を描いた物語です。主人公が霊と対峙し、過去の因縁を解決する姿が描かれています。

②『源氏大草紙』ー『源氏大草紙』は、戯作で、源氏物語を題材にしたパロディ作品。

源氏物語の登場人物たちが滑稽な状況に巻き込まれる様子を描いています。

③『忠臣伊呂波実記』ー戯作で、赤穂事件を題材にした作品。

忠臣蔵の物語を滑稽に描き、

登場人物たちのユーモラスなやり取りが特徴。

江戸の庶民を魅了した源内の滑稽文学

戯作の中でも④『根南志具佐』や⑤『風流志道軒伝』が有名です。

これらの作品は滑稽本や狂文集として江戸の庶民に親しまれました。

源内の作品には時代物から世話物まで幅広いジャンルがあり、

彼の文才は多くの人々を魅了しました。

④『根南志具佐』江戸時代の発明家・平賀源内が描いた滑稽本で、

主人公の根南志具佐が奇妙な出来事に巻き込まれながらも

機知とユーモアで困難を乗り越える物語です

江戸時代の社会や文化を風刺し、ユーモラスに描いています。

⑤『風流志道軒伝』江戸時代の発明家・平賀源内が描いた滑稽本で、

主人公の志道軒がさまざまな冒険を通じて風流を追求する物語。

江戸時代の風俗や文化をユーモラスに描いています。

平賀源内の殺人事件をめぐる心の闇ー天才の影に潜む狂気?

犯行の概要:源内、筆屋を斬る

事件が起きたのは1779年(安永8年)。

源内は、彼の作品に無断で筆を売っていた筆屋と口論になり、

カッとなって斬り殺してしまったとされています。

これが原因で投獄され、翌年の1780年に獄中で病死することとなります。

平賀源内の 性格の問題だったのか?

源内は若い頃から**「短気で自尊心が強く、時に激昂しやすい」**

という性格だったといわれています。

人に使われることを嫌い、身分や形式にとらわれない自由な生き方を貫いてきた反面、

他人の干渉や不正には過敏に反応していたようです。

筆屋の無断販売行為は、彼にとって「自分の名を傷つけられた」ことと同義。

誇り高い源内にとっては、許しがたい行為だったのかもしれません。

◆平賀源内の精神状態は正常だったのか?

一方で、事件当時の源内の精神状態が常軌を逸していたという説も有力です。

晩年の源内は、事業の失敗と借金の山、仲間との疎遠、名声の陰りなど、

孤独と絶望の中にあったといわれます。

また、西洋医学や電気実験などの“未来的すぎる”研究は、同時代の人々には理解されず、

「変人」「狂人」とも呼ばれていたとか。

精神的にも追い詰められ、判断力を失っていた可能性が高く、

うつや躁状態のような波があったとも考えられます。

天才と狂気は紙一重?

平賀源内の殺人は、彼の気性の激しさと、極限状態の精神的疲弊が交差した結果

とも言えるでしょう。

つまり、もともとの性格に潜む爆発的な気質が、

時代と社会のプレッシャーに押し潰されて表出してしまった――

そんな構図が見えてきます。

もし源内が今の時代に生きていたら?

現代なら、源内のようなマルチな才能は「発明家」「アーティスト」として

大成功していたかもしれません。

しかし、江戸という閉じた社会の中で、理解者も少なく、

独りで孤独と戦っていた彼は、次第に心のバランスを崩していった…。

殺人は、彼本来の暴力性ではなく、社会に潰された天才の末路だったのでは?

そんな風にも思えるのです。

非常の人・平賀源内──時代を先取りした才人の早すぎる死

平賀源内は、田沼意次の側近として身分にとらわれない人材登用や重商主義、

蝦夷地の開発、西洋文化の導入に尽力。新しいものへの関心が強く、

蘭学をはじめとする先進的な知識の普及にも貢献。

その早すぎる死は、経済や文化が発展していた江戸中期において非常に惜しまれる。

親友・杉田玄白は「非常の人、非常のことを好み、非常を行い、非常に死す」と墓碑に刻み、

その非凡さを称えた。源内が長生きしていれば、

産業革命の導入が日本で100年早まっていたかもしれませんね。

平賀源内の遺産

大正13年(1924年)、平賀源内に従五位が追贈されました。

彼の功績は、発明家、博物学者、文芸作家、

広告コピーライターなど多岐にわたり、

現在でもその革新性が再評価されています。

彼の業績は日本の文化・技術の発展に大きな影響を与え、

後世に語り継がれています。

発明や文芸作品の数々は、源内の多才さを示すものであり、

彼の独創的な視点と行動力は、

今なお多くの人々にインスピレーションを与えています。

平賀源内の墓所を訪ねて ─ 東京・台東区に眠る異才の足跡

平賀源内のお墓は、東京都台東区橋場2丁目22-2にあります。

この場所は、かつて総泉寺という寺院の墓地でしたが、関東大震災後に寺院が移転した後も、

平賀源内の墓はそのまま現地に残され、1943年(昭和18年)に国の史跡に指定されました。

お墓は築地塀に囲まれた小さな一角にあり、木造の覆い屋で保護されています。また、源内の友人である杉田玄白が建てた碑も隣接しています。

アクセス方法:

- 東京メトロ日比谷線「南千住駅」から徒歩約12分

- つくばエクスプレス「南千住駅」から徒歩約14分

- 北めぐりんバス「橋場一丁目」停留所から徒歩約4分 TAITOおでかけナビ

なお、平賀源内の故郷である香川県さぬき市志度にも、彼の菩提寺である自性院に墓所がありますが、一般的に「平賀源内のお墓」として知られているのは東京・橋場のものです。

訪問の際は、開錠時のみ見学可能となっているため、事前に確認されることをおすすめします。

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の公式サイトは、

以下のリンクからご覧いただけます。

また、公式SNSアカウントも開設されています。

さらに、番組の第1回冒頭部分のノーカット映像が公開されています。

これらのリンクから、番組の詳細情報や最新の更新をチェックできます。

平賀源内と田沼意次の関係についても

ブログに書いています。

よろしかったら覗いてみて下さい。

↓↓↓

投稿を編集 “平賀源内と田沼意次:江戸時代の天才コンビ!” ‹ モミジのボッチ散歩 — WordPress